编者按:

改革开放40余年,体育建筑蓬勃发展,一批批体育建筑的落成已成为城市标志,象征城市发展的成就。我国当前城镇化正处于由粗放型扩张向精细化增长,由增量开发向存量更新转型的关键时期。作为城市发展的重要组成,体育建筑在当下也发生着深刻变化,已在从规模迅速扩张阶段向着品质有机提升阶段过渡。体育建筑设计的重点也逐渐转向既有体育建筑的价值挖掘、功能提升和性能优化等方面。《当代建筑》官方新媒体平台策划了“体育建筑发展的当下思考:从增量到存量”系列专题,邀请专家学者深入探讨,交流思辨,以期为当下体育建筑的发展有所助益。

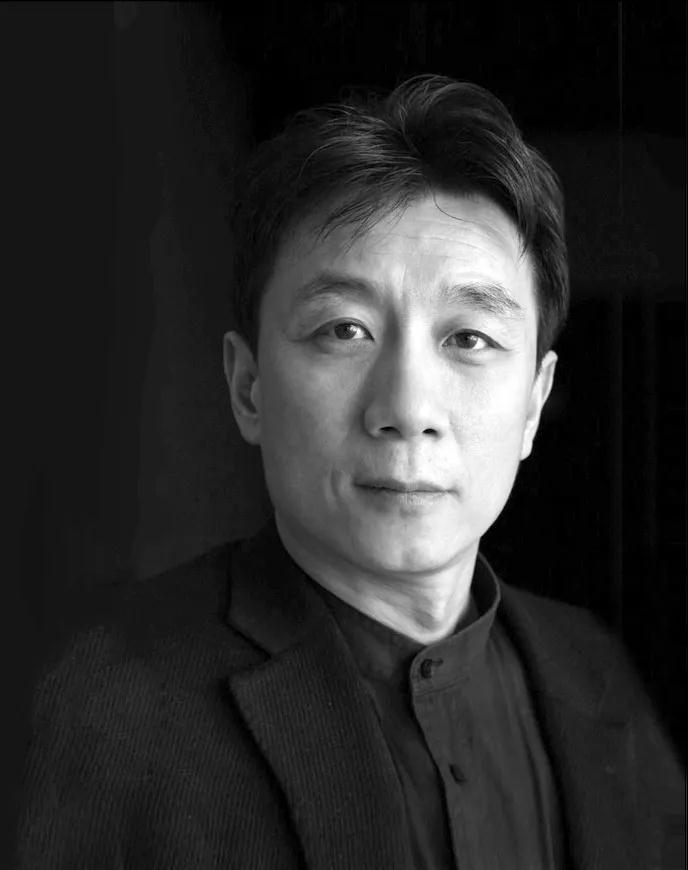

庄惟敏 Zhuang Weimin

中国工程院院士,全国工程勘察设计大师

清华大学建筑学院教授、博士生导师

清华大学建筑设计研究院院长、总建筑师

体育建筑发展的几点思考

文/庄惟敏

从2008年北京奥运会后各地体育建筑的大量建设,到2020年“新冠”病毒肆虐,我国部分体育馆被临时改建为方舱医院,以及全球各项大型体育赛事停办、场馆关门——对这些年我国的体育建筑设计和创作发生的变化及未来的体育建筑将向何处发展,我谈谈几点不成熟的看法。

体育赛事的发展,带动了全民的体育健身,到处都以体育建筑作为城市最重要的城市风貌和城市建设的表征,“两菜一汤” (体育场、体育馆、游泳馆)变成了城市现代化的标志,甚至是城市建设的政绩的体现。它不仅仅关乎和表达国际国内体育赛事、群体的体育发展、全民生活水平的提高,同时也成为了城市发展的代言体和体育国际化的象征,体育建筑在今天已经被多义化了。

2020年“新冠”病毒肆虐,体育馆被临时改建为方舱医院,大跨度空间为方舱医院的改建提供了可行性,使其变成了抗疫阵地,为应对疫情危机提供了便利。其实,体育建筑在历史发展过程中作为避难场所已不是一件新鲜的事儿。在日本很多社区体育馆就是一个公共避难场所——因为空间跨度大,相对集中,便于管理,而且体育建筑的大跨度拥有比较良好的遮蔽性和耐久性。所以,体育馆被临时改造成方舱医院,其原发点不仅仅因为体育赛事的停止,还是由于它的空间特征所决定的。所以,体育建筑应该承载这样一种社会事件和社会活动,应该具有社会的属性和特征。

当下,我们首先要合理地控制大型、大体量建筑的建造,不仅由于它影响城市风貌和城市交通,还因为它是一个巨大的投资项目。其次,在合理建造的同时,还要将这些大跨度建筑的空间事先做好策划,在设计之初就把它将来会作为公共事件突发应急避难场所的情况考虑进去。

随着我国城市建设从“增量”社会向“存量”社会转型,城市中既有体育场馆建筑的保护、更新、利用已成为关注热点。2019年,针对深圳体育中心老体育馆的去留问题曾引发国内不小的争论,诸多业界“大咖”强烈建议保留,但这座曾记载深圳城市建设史的优秀建筑,最终还是被强制性拆除了。遗憾之余,我们也看到,这其实是一个建筑更新的问题。任何建筑都是有寿命的,特别是大跨度的建筑,以赛事为核心的体育空间需求发生了本质的调整,所以建造体育场馆的初衷就发生了变化。

除赛事之外,能不能将向群众开放的各种各样的活动场所和商业结合,或者和体育赛事有关的空间衍生也是值得思考的问题。当下,体育建筑的设计和建设越来越多地超越了单纯为赛事准备的体育空间的需求,这也是我们今天说的建筑空间的韧性问题。原来“城市韧性”被谈到的比较多,建筑今天也要讲韧性,这是它随着时代的发展变化和一些我们抵抗不了的外力所带来的变化,它仍旧具有很好的适应性的问题。

回看深圳体育馆,它更多的是承载了业界,包括老百姓对它的感情,特别是从它对城市的贡献而言,这是不能忽略的一个方面。为什么一个体育建筑的闲置会被大家诟病,因为它的功能只是承办比赛,而比赛有时候几年,甚至几十年一场,其余的时间这个空间基本就被浪费了,有时候还会办各种各样的家具展之类的活动,可见在设计之初,就没有策划建筑的其他功能。现在会有类似兼具观演性的体育场,即所谓的观演比赛的综合空间,包括各种各样的大型的集会,也是以观演为主,所以座椅的类型和排序、音响条件、观者视线都发生了变化。这并不是简单的、多功能的概念,而是一种“韧性”的体现。

如果要考虑这些体育建筑除单一竞赛之外的其他功能,就要把它变成一个综合体,通过多种功能的复合化——混合使用(mix use)来实现。由此,体育建筑本身的生命道路就不是一条窄路,而会变得更宽广。

文章转载自CA当代建筑公众号