"心系武汉"

从 2019 年 12 月 8 日首例武汉新型冠状病毒肺炎患者出现,到 2020 年 1 月 20 日疫情的全面爆发,在新年的伊始,爆发在每一个普通的、平凡的中国人身边。

而截至此刻,这次爆发的确诊病例已超过80000人。数字以一种最初谁都没曾料到的速度增长着,从几十,变成了几万……由武汉到全国,再由全国到武汉,各地的专业人员、防护物资,从各地而来,援助武汉。

这是一场战争,在抗疫期间,武汉利用体育场馆建立启用数个方舱医院,成为了这次战役关键时期的关键之举。自2月5日收治首批轻症患者以来,最终共计16家方舱医院共治愈12000余人。

2020年3月10日,位于武汉洪山体育馆的武昌方舱医院宣布休舱,至此武汉新冠肺炎疫情防控中起到关键作用的16家方舱医院全部正式结束使命。

武汉加油!

体育馆在疫情中发挥的作用

1.设置方舱医院的现实前提

方舱医院:是以医疗方舱为载体,医疗与医技保障功能综合集成的可快速部署的成套野外移动医疗平台 。方舱医院”一般由医疗功能单元、病房单元、技术保障单元等部分构成,是一种模块化卫生装备,具有紧急救治、外科处置、临床检验等多方面功能 。

设置前提

a.确诊病例的急剧增长,现有医疗设施无法满足医疗收治需求;

b.有效快速的将确诊轻症病人收治,使之与社会、家庭隔离,防止疫情进一步扩散;

c.将医院中的轻症病人转移至方舱医院,医院收治更多重症病人,医疗资源高效分配,节约医疗资源;

d.由于方舱医院并非专业的医疗设施。因此,针对传染疾病,控制收治同一类型传染病人是最基本的要求,避免交叉感染。

2.关键之举——首批体育场馆方舱医院

关键时期的关键之举!武汉2月5号开始启用首批“方舱医院”

其中首批13个方舱医院中一共6个体育场馆作为方舱医院,分别是:

1.武汉体育中心“方舱医院”

2.武昌”方舱病院”(洪山体育馆)

3.江岸区“方舱医院”(塔子湖体育中心)

4.黄陂区“方舱医院”(黄陂一中体育馆体育馆)

5.江夏区“方舱医院”(大花山户外运动中心)

6.硚口区“方舱医院”(武汉体育馆)

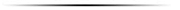

1.武汉体育中心“方舱医院”——1100张床位

60000人体育场,13000多人的体育馆和3200座的游泳馆及休闲广场、商务区、全民健身等配套设施。

该中心启用主体育馆和羽毛球训练馆两个馆作为“方舱医院”,分为体育馆600个床位和训练馆500个床位的两个病区。

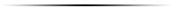

以体育馆为例,设置有6个大病区,每个大病区下设置若干中病区,中病区下设置若干小病区,每个小病区以4个床位为单位呈四方形围合墙面隔离,单侧类似两人标间格局,私密性较好。大、中、小病区之间呈“井”字型布局,相互隔离又能相互关照。在进入体育馆和训练馆的前厅分别设置有缓冲区,单独修建了木质结构的全封闭医护人员防护服穿脱房间。在干净区设置有医护人员休息室、办公室、护士站等。

在户外使用活动板房建有10个患者专用盥洗室,每个盥洗室配有10个洗漱台、穿衣镜、毛巾置物架等设备。通往盥洗室的路上搭建了天棚连廊。

在户外还设置有10个大型集装箱用于垃圾细分回收存储,一个临时密闭智能化粪罐用于排泄物回收,若干巨型废水回收桶回收方舱医院内各类型废水。

此次作为方舱医院主要收治已经确诊的新型冠状病毒感染的肺炎轻症患者,如果病情加重,将转往协和医院西院。

2.武昌“方舱病院”(洪山体育馆)——800张床位

体育馆建筑面积20000平方米,有观众席固定座位8140座,可提供比赛使用的功能用房9间。主馆旁设有2片室内篮球场,内场面积875平方米,内空净高约12米,可供训练热身用。

此次作为“方舱医院”用于收治新型冠状病毒感染的肺炎轻症患者。

3.江岸区“方舱医院”(塔子湖体育中心)——1000张床位

总建筑面积64527平方米,中心功能主要包括垒球、曲棍球、射箭、飞碟等4个,第六届全国城市运动会正式比赛项目场地,同时,集全民体育健身、体育文化、商务休闲、配套服务等功能为一体的互动、互补的综合体。

此次作为“方舱医院”用于收治新型冠状病毒感染的肺炎轻症患者。

4.黄陂区“方舱医院”(黄陂一中体育馆体育馆)——500张床位

建筑面积7428.7 平方米,高19.8米,有观众席位3200个。

此次作为“方舱医院” 用于收治新型冠状病毒感染的肺炎轻症患者,并配置医疗设备和医护人员,配置无线网络及污水处理设施。

5.江夏区“方舱医院”(大花山户外运动中心)——>1000张床位

总建筑面积7.9万平方米,包含乒羽馆两栋、游泳馆一栋,是第七届军运会定向越野项目委员会办公地点和“三大项八小项”赛事场馆之一。

建成一座至少可容纳1000个床位的方舱医院,医院位于大花山户外运动中心A馆,分上下两层,分别收治男女患者。医院内将设置门诊,配备移动CT等医疗设备对入治患者进行观察治疗。

6.硚口区“方舱医院”(武汉体育馆)——300张床位

武汉体育馆建筑面积14490平方米,主场馆可容4,000座看台,室内恒温游泳训练馆,池边可容2,000座观众

此次作为方舱医院用于收治新型冠状病毒感染的肺炎轻症患者。

体育场所在应急避难中的重要性

各类自然灾害具有突发性、规模不可预测性的特点,直接间接经济损失大。体育场馆作为城市应急避难场所在地震海啸飓风战争疾病等各类灾害中频频亮相,凭借空间大、结构强、分布广、交通畅、设施全、流线多等特点,表现出得天独厚的防灾避难优势。《国务院关于进一步加强防震减灾工作的意见》(国发(2010)18号)就已经提出“各地区要结合体育场馆等公共设施,因地制宜搞好应急避难场所建设,统筹安排所需的交通、供水、供电、环保、物资储备等设备设施”。此后各地各级的应急避难规划均已要求分级别、分批次地更新改造符合要求的体育场馆作为城市应急避难场所。

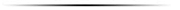

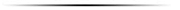

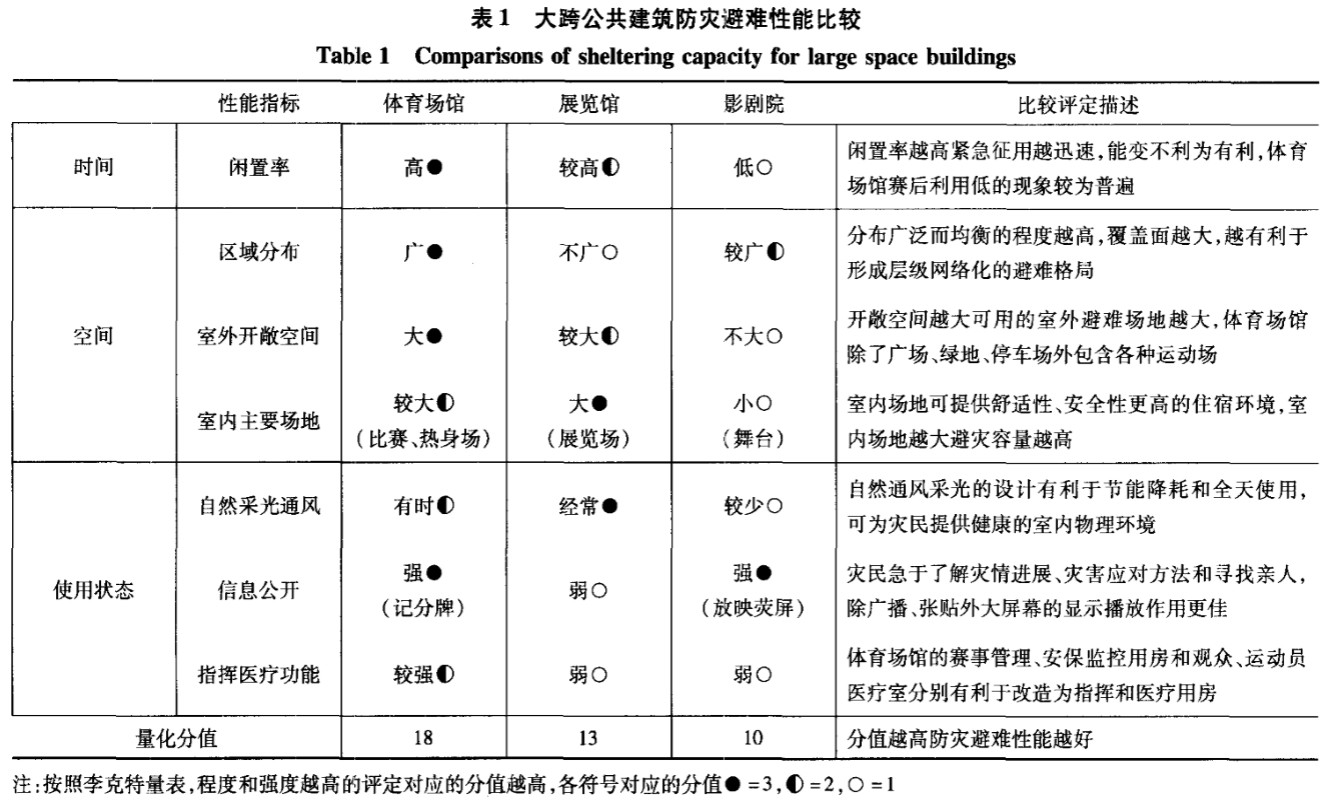

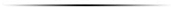

(表格来源《基于地震避难行为心理的避难地空间体系研究》(冉茂梅))

1.体育场馆作为避难的优势

(1)自身特点优势

1.主体空间大房间多

体育场馆具有占地面积大、主体空间大的特点。体育场包含400m跑道的室外田径场,可作为临时集中帐篷搭建处。体育馆通常包含室内70mx40m比赛场和配套训练场地,能够遮风避雨、使用灵活。

体育场馆看台下有较多层高适宜可使用的房间,便于各类人员分别开展救灾工作,是灾害发生时设立救灾临时指挥中心的最佳场所。大空间的停车库和体育器材室适合存放救灾物资,广播大屏信息控制室便于新闻广播和协调指挥。运动员洗浴设施可转变为公共浴室。体育建筑建设标准高,通常配有独立的供暖、发电机房,灾时若城市供电中断,应急发电可满足场馆避难生活的用电需求。如都江堰体育中心,成为2008年抗震救灾指挥“总部基地”。

(图片来源《平灾结合应时而变—体育场馆的防灾避难设计对策》(孙一民、吉慧))

2.大跨钢结构强度高

体育场馆多为大跨钢结构,考虑到大空间结构支撑少,荷载预留系数高,抗风压抗震性能强,塑性形变能力强,加上高敏感性的消防灭火系统,能有利保障灾民的住宿安全。此外自然通风、防火性能强。

3.室外开敞分布广泛

体育场馆根据赛事等级和规模大小不同,总体布局方式多样,拥有不同程度的开敞空间,如热身田径场、露天运动场、集散广场、停车场、大片绿。城市级场馆,布局较为集中,通常以体育中心为主有一场多馆,其周边集散广场停车场地面积大,与外界相对隔离,便于人员和物资的集中和中转。社区级体育活动中心,布局较为分散,通常以健身中心为主有篮球羽毛球馆,其周边设置室外健身场地,与社区联系紧密,便于人员的紧急转移和就近安置。前者少而远,后者多而近,在城市中均匀散点分布,形成了规模完备分布广泛的应急服务后备力量。

4.周边交通畅配套全

体育场馆内大量灾民可使用观众卫生间,但仍缺乏淋浴等卫生配套设施。成熟的体育中心多周边交通发达,公交体系完善,便于各项物资顺利畅通集散。配套商业小卖餐饮点等灾时可变为生活物资领取分发点,提供便民服务。

(图片来源《体育场馆避难设计策略研究》(吉慧))

(图片来源《体育场馆避难设计策略研究》(吉慧))

5.流线多样分隔管理

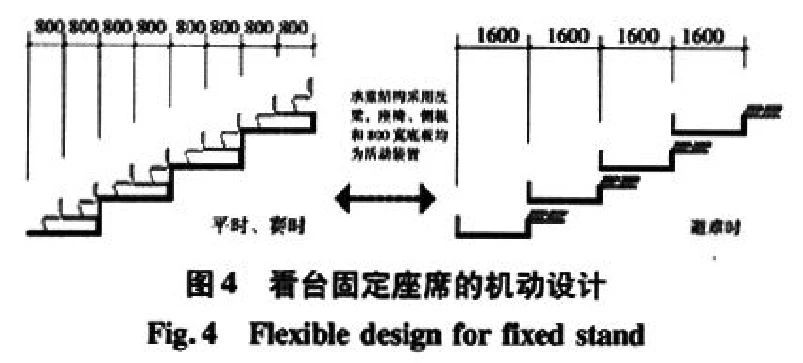

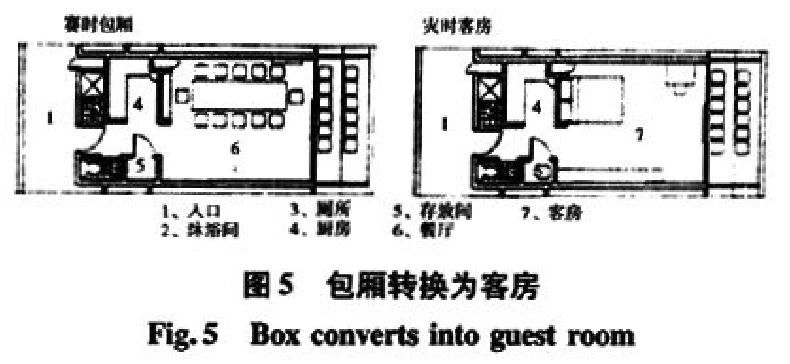

体育馆室内环境舒适,消防通风采光考虑周全,因一层功能复杂,使用人群有运动员、媒体、组委会、贵宾等,各自流线独立不干扰且拥有进出口,灾时便于不同部门进行工作管理。如媒体中心、贵宾中心可改造为应急医疗区,确保医疗区布局紧凑洁污分流,如某体育馆媒体区的新闻发布厅可改造为集中输液室,大新闻办公区可改为病房,各独立办公室可改为各科室等,如图所示。运动员盥洗室、餐厅为灾民日常生活开放,二层的观众平台可作为棚宿区。

(图片来源《体育场馆避难设计策略研究》(吉慧))

(图片来源《体育场馆避难设计策略研究》(吉慧))

(2)相似空间特点公共建筑防灾避难性能比较

与体育场馆相似大跨空间的公共建筑还有会展建筑、展览馆、影剧院等。其室内外均有较大空间,结构选型坚固有利,日常城市聚集疏散服务能力强。通过比较各项性能,明显发现体育场馆更适合作为城市防灾点。

(图片来源《平灾结合应时而变—体育场馆的防灾避难设计对策》(孙一民、吉慧))

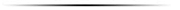

2.体育场所避难的类型

体育场馆可针对避难体系形成在层级设置、功能方面的硬件支撑。按照体育建筑规模分为城市型、区县型、社区型、学校型等四类:

(1) 城市型——建筑面积在5-10万㎡以上的特大及大中型体育中心;

(2) 区县型——建筑面积在1.5-5万㎡的中小型体育馆;

(3) 社区型——建筑面积小于1.5万㎡的市民健身场馆;

(4) 学校型——大学、中学的配套校内健身场地如体育馆和操场。

体育场馆分布结构示意

(图片来源《平灾结合应时而变—体育场馆的防灾避难设计对策》(孙一民、吉慧))

城市老城区体育场馆通常囊括以上所有避难类型,土地资源紧张、街区道路较窄、规划建设较早,尽管防灾减灾避难体系在当时未纳入城市宏观考虑,但类型完备可以互为补充且场馆周边服务配套设施发展成熟,应急调配响应便利。城市新城区体育场馆通常以新建城市型和社区型为主,土地资源丰富、街区道路较宽、规划应急减灾体系较前者完善,应急调配独立性强。

3.场馆类型对防灾类型不同响应分析

城市体育场馆应急避难服务能力是指体育场馆在应对城市灾难全过程中为灾民提供安全可达的避难场所及完善有效的应急保障的能力。通常室内避难居住按照≥2㎡/人避难指标,计算居住容量。场馆类型服务半径越大,其应对灾害能力越强,具体分析如下:

(1)城市型——可停靠大中型直升机,周边交通发达,一般市民通过0.5-1.5h车程即可到达。除满足全国及省市大型赛事和附近居民健身需求外,灾时可容纳灾民1-3万人以上,可承担灾前防灾演练、灾中应急避难、灾后组织秩序等一级避难所功能提供场地。

(2)区县型——可停靠中小型直升机,周边交通顺畅,一般0.5h车程到达。除满足市、区中型体育赛事及附近居民健身需求外,灾时可容纳灾民3000-10000人以上,可用于灾前防灾演练、灾中应急避难、灾后收容灾民等二级避难场所。

(3)社区型——小而多、布局分散,一般位于街区转角,居民15min以内步行可达。除满足居民一般健身需求外,灾时最多可容纳灾民几百到上千人,可在短期内为市民提供临时避难场所。

(4)学校型——幼儿园、小学建筑因活动场地较小、且出于对儿童安全性考虑,一般不对外开放。大学、中学相对有标准的400m体育场地和附属体育馆,在灾害时用作社区型避难所的临时补充。

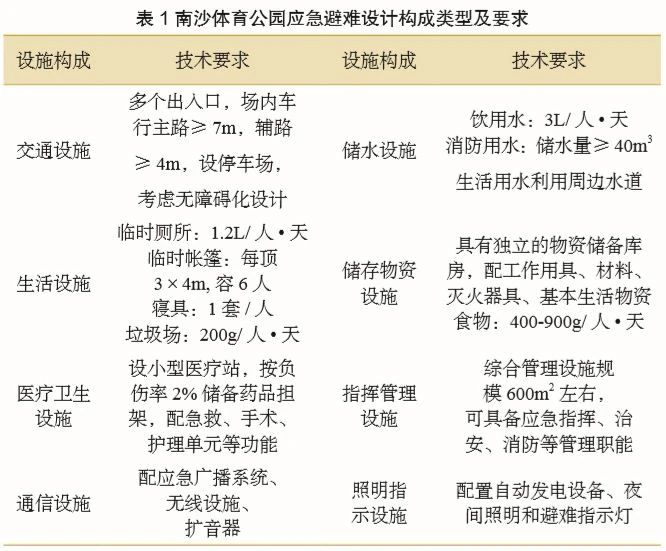

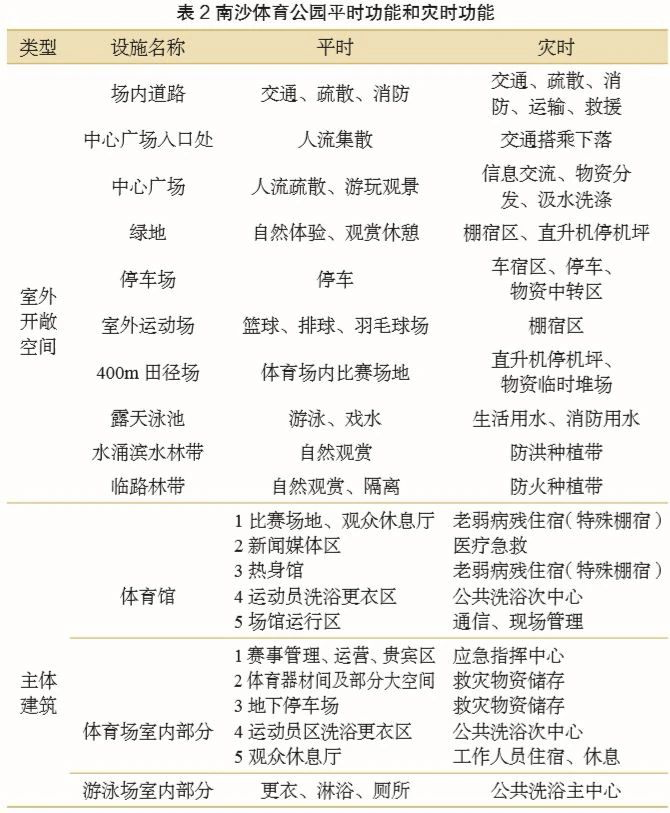

城市型和区县型大多属于固定避难场所,安置灾民时间较长,对资源、应急避难设施有更高和更持久的需求,尤其是城市型体育中心或体育公园设计构成灾时转换相对完备,如南沙体育公园避难设计。

(图片来源《平灾结合视角下的广州南沙体育公园规划设计研究》(吉慧、陈柳))

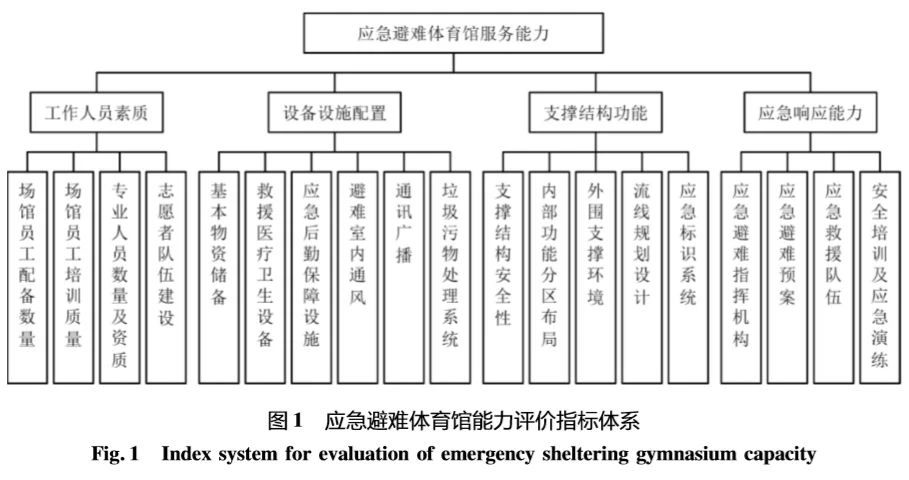

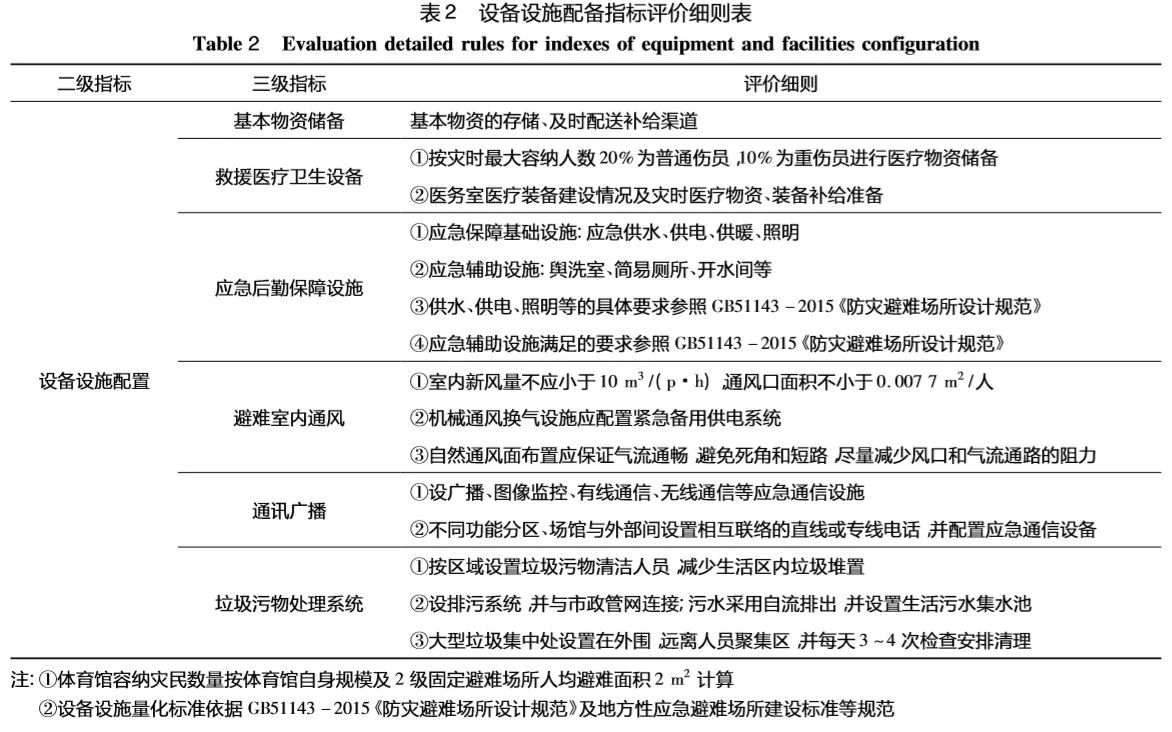

但部分场馆早期建设缺乏“平灾转换”设计意识,存在应急避难效率不佳等。在《城市体育馆应急避难服务能力评价研究》(陈明利)中将体育馆应急避难能力从工作人员素质、设施设备配置、支撑结构功能、应急响应能力等4方面构建评价体系。其中与体育建筑设计直接相关的为设施设备、支撑结构两方面。前者细化为应急保障基础设施(基本生活供应系统、通信设施等)和应急辅助设施(盥洗室、简易厕所、开水间等)。后者从外部环境场地到内部功能分区流线规划等。该评价体系也有利支撑了体育场馆作为应急避难场所的比较优势。

(图片来源《城市体育馆应急避难服务能力评价研究》(陈明利))

4.各国在应急避难中对体育场馆的要求

《基于城市应急避难目标的体育场馆更新的可行性研究》(程佳佳)中提到国外研究现状如下:“将体育场馆纳入城市应急避难体系的研究中,以美国的实践项目最为领先,日本的体育场馆应急避难应对计划最为突出,英国的政策研究最具指导意义。”

美国《建筑安全规划与设计》一书中详细论述了各级体育场馆的安全设计概念、安全评价与规划、建筑物应急避难、安全与应急防范等问题。有关部门制定的系列安全设计标准中均提出综合利用包括体育(馆)和户外开敞空间作为应急避难场所,并制定了在城市规划和建筑设计中合理确定其布局、规模、衔接和配套要求。

日本的城市防灾避难系统将体育场馆作为重要组成部分,日本“防灾公园”体系在1993年《城市公园法实施令》中首次提出,“指由于地震灾害引发市区发生火灾等次生灾害时,为了保护国民的生命财产、强化大城市地域等城市的防灾构造而建设起的广域防灾据点、避难场地和避难道路作用的城市公园和缓冲绿地”,在2007年出版《防灾公园技术便览》,全面论述防灾公园的规划、设计与建设中的相关问题,已经达到城市应急避难标准的城市体育场馆、学校体育场馆、社区体育场馆有序分布,共同形成广泛分布、层级结构合理的防灾网络。

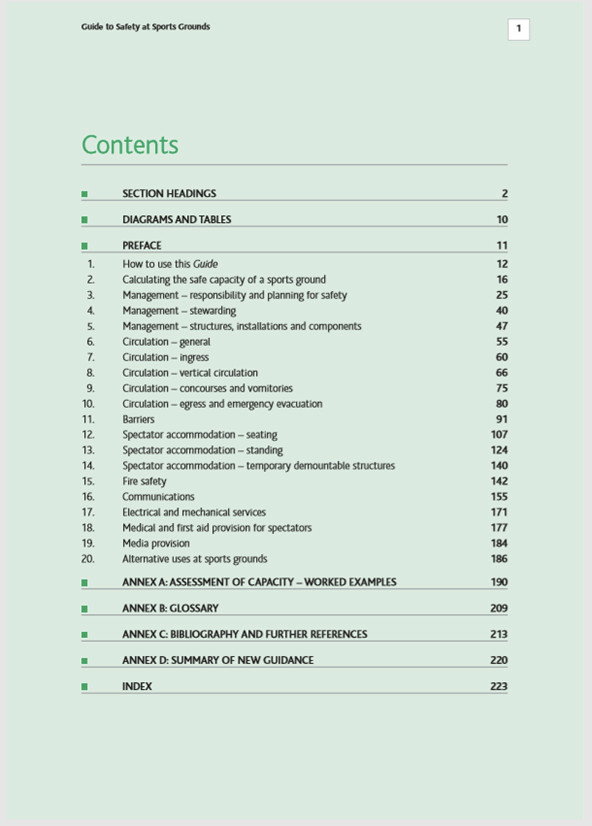

英国的防灾、救灾机制及措施注重长效性和灵活性,英国设计规范“绿色指南”《Guide toSafety at Sports Grounds》针对体育场馆应对应急避难的使用过程中各个环节提出了具体详细的安全规定、安全措施和标准做法。

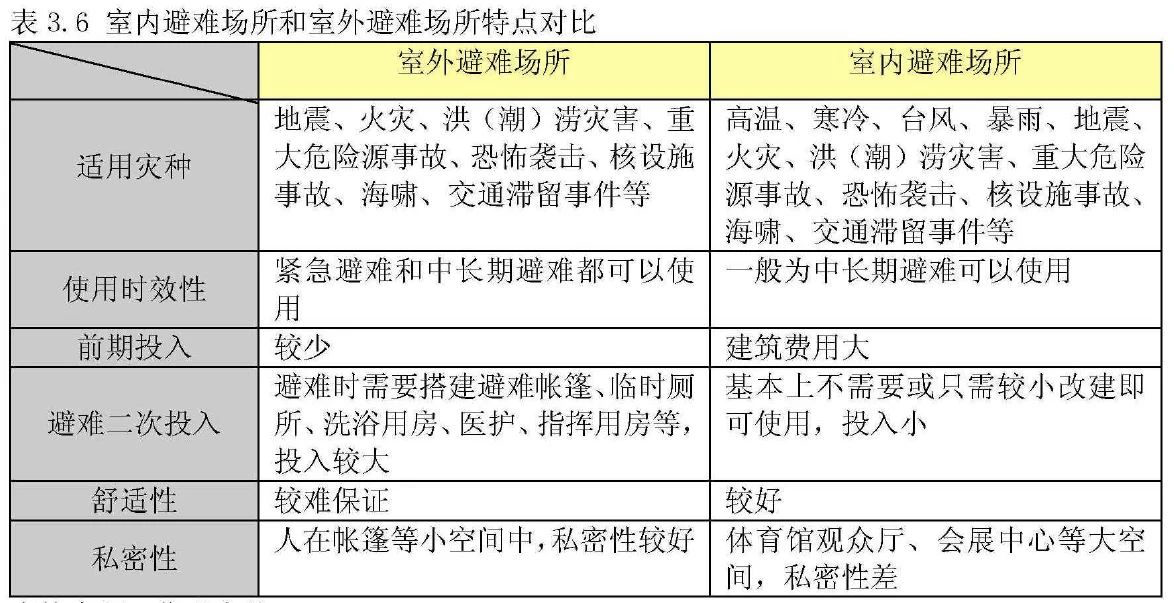

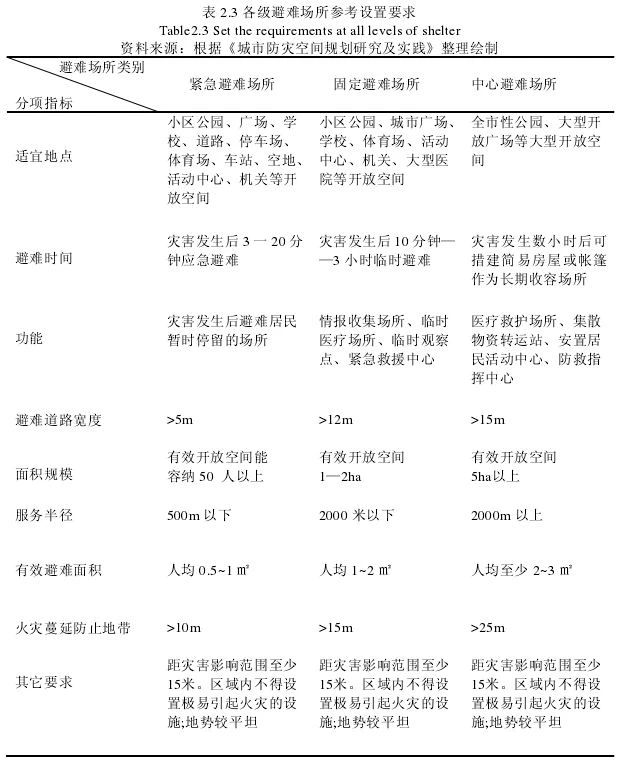

5.我国对各级应急避难场所的要求

2016年12月国家发展改革委员会和中国地震局发布《防震减灾规划(2016-2020年)》,强调“加强城市大型综合应急避难场所和多灾易灾县(市、区)应急避难场所建设”和“十三五”期间我国将确保自然灾害发生12小时之内受灾人员基本生活得到有效救助”。

在《城市抗震防灾规划标准》(GB 50413-2007)中对“避震疏散场所”定义为:“是指用作在地震时受灾人员疏散的场地和建筑”。可划分为以下三种类型:

(1)紧急避难疏散场所——供避震疏散人员临时或就近避震疏散的场所,也就是标准疏散人员集合并转移到固定避震疏散场所的过渡性场所,可选择城市内的小公园、小花园、小广场、专业绿地、高层建筑中的避难层(间)等。

(2) 固定避震疏散场所——供避震疏散人员较长时间避震和进行集中性救援的场所。通常可选择面积较大、人员容置较多的公园、广场、体育场地/馆、大型人防工程、停车场、空地、绿化隔离带以及抗震能力强的公共设施、防灾据点等。

(3)中心避震疏散场所——规模较大、功能较全、起避难中心作用的固定避震疏散场所。场所内一般设抢险救灾部队营地、医疗抢救中心和重伤员转运中心。

(图片来源《应对城市防灾避难的体育馆建筑设计初探》(赵薇薇))

(表格来源《体育场馆兼做避难场所的设计探讨》(曾雪松))

应急避难中的体育场所案例分析

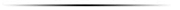

1.绵阳九洲体育馆

背景规模:

体育中心总用地面积约为12.85公顷,体育馆总建筑面积2.4万㎡,坐席6千座,屋顶采用两片落地的拱壳作为主体结构,距离市中心区约15千米,2005年建成并投入使用。

实际使用:

2008年5 月 12 日下午 2 点 28 分汶川发生 8.0 级特大地震,距离汶川震中区仅 116 千米的绵阳市区震感强烈。经过工作人员的初步检查,部分非承重构件出现坠落、开裂、松弛等损害,但场馆主体钢结构完好,可以作为救灾避难所使用。

九州体育馆从5月13日开始,接收避难群众,至5月15日,避难群众达35600人。

体育馆内场比赛场地为主要避难安置空间,高峰期同时容纳了约10000人;体育馆内部39间约2000平方米服务用房投入使用,作为次要安置空间,供救灾指挥、医疗救治和母婴室等特殊避难人群使用。

绵阳九州体育馆512地震避难时比赛场地和服务用房使用情况

(图片来源《体育场馆兼做避难场所的设计探讨》(曾雪松))

体育馆外部的室外球场、绿化草坪共计约7万平方米,高峰期搭建帐篷超过1000顶,安置避难人员约20000人。同时,室外场地还布置了部分救灾工作点与临时帐篷学校1所,为需要长期避难的小学生复课。

绵阳九州体育馆512地震避难时室外避难场景

(图片来源《体育场馆兼做避难场所的设计探讨》(曾雪松))

同时,体育馆的场内外照明、广播电视、大屏幕,以及应急供水供电,自接收避难开始,就一直发挥着重要作用,保障着避难群众的基本生活。

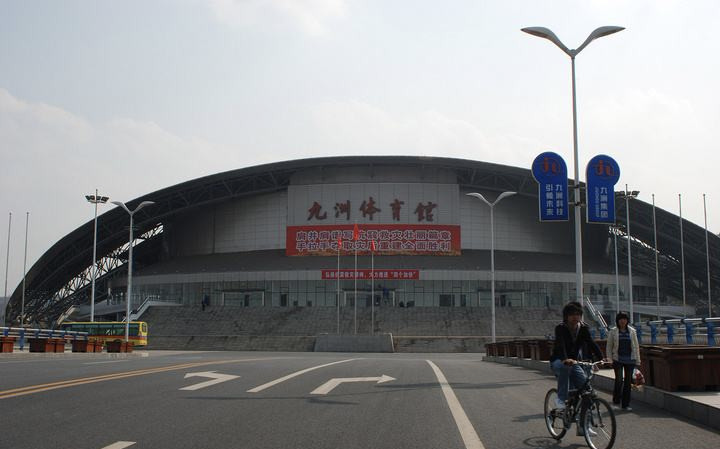

2.美国路易斯安娜超级圆顶体育馆

背景规模:

路易斯安娜超级圆顶体育馆位于美国路易斯安那州新奥尔良市中心的中央商务区,建于1975年,总高83.2米,馆内直径207米,占地总面积21万平方米,有标准坐席50500个,并设有活动看台,适于观看体育比赛与其他集会,在1995年之前是世界上最大的室内足球场。

实际使用:

超级圆顶体育馆历史上共3次作为飓风灾害避难所使用,1989年,1992年,2005年,以2005年为例。

2005年8月25日五级飓风卡特琳娜,在美国佛罗里达州登陆,8月29日,再次以每小时233公里的风速在美国墨西哥湾沿岸新奥尔良外海岸登陆。新奥尔良市作为一个港口城市,三面环湖,一面临海,大部分城市低于海平面,在这次飓风影响下受到了严重破坏和重大伤亡。

在飓风登陆前的8月27日晚上,圆顶体育馆便作为避难所开放,接收避难群众10000余人,观众厅包括看台和比赛场作为主要避难空间使用,主场馆东南面附馆用于物资储备。并有警队、医务人员陆续到达。

8月30日,潮水淹没河流、海岸直至内陆地区。圆顶体育馆原设计能抵抗200英里/小时风速的屋顶外表面板开始脱落漏水,再加之洪水泛滥,城市电力中断,物资供应、人员撤离和救助活动都异常困难。8月31日,避难群众开始撤离圆顶体育馆前往临近城市的接收点。

超级圆顶体育馆在历史上作为防灾避难所几度发挥着重要的作用,但是由于这次飓风猛烈、次生灾害严重,新奥尔良市受灾惨痛需要民众转移避难。圆顶体育馆只实现了群众前期避风,后期撤离的中转功能,这也提醒了我们在防灾避难规划上,考虑地域联动的重要。

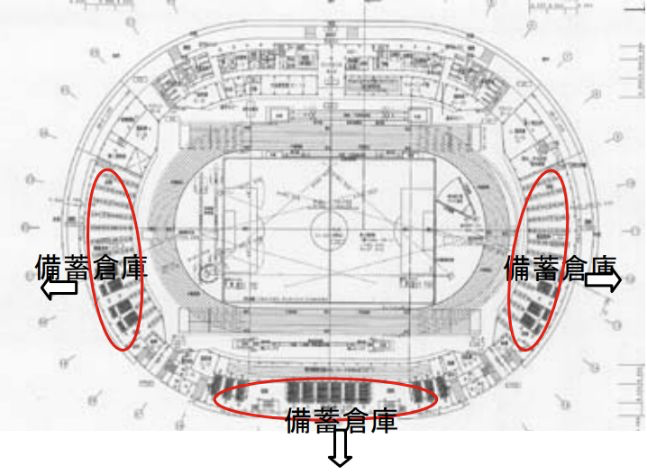

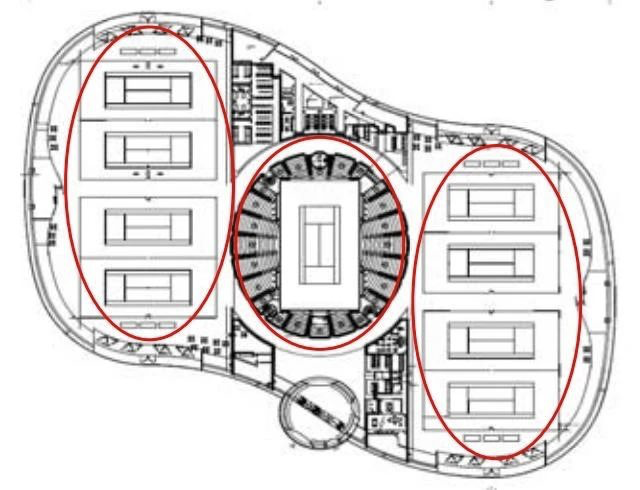

3.日本三木综合防灾公园

背景规模:

三木综合防灾体育公园,位于日本关西的兵库县中央的三木市,占地202.5公顷,于2005年开园。公园被城市道路分为东西两部份,拥有体育场、棒球场、网球中心等大量体育设施以及广阔的绿化森林,是日本首个在规划时就考虑到防灾避难的城市大型体育公园。

防灾避难作用:

三木综合防灾公园的功能主要体现在: (1)灾害时的应急活动据点,(2)防灾人才教育培训基地,(3)防灾情报发布中心,(4)防灾调查及研究中心,(5)地区体育运动场所5个方面。公园不仅具有防灾机能,同时也是地区平时开展体育活动的场所,具有平灾结合的双重性。

体育场和体育馆作为储备仓库,堆放、分类和临时保管物资; 辅助体育场和棒球场除具有同样功能外,还兼有直升机停机坪的功能; 各种球场和草坪是救援人员停留和住宿的场所。网球场、草坪广场和游乐园可作为临时避难场所。

(图片来源《兵庫県三木全県広域防災拠点》)

实际使用:

在2011年的3.11东日本大地震中,三木综合防灾公园虽不在震区,却自地震当日起,便为其他府县的消防队提供住宿,整理集合支援物资,发挥着防灾据点的作用。

在地震发生后,将储备在公园东部体育场平台下的避难物资,50000万份方便米饭,10300条毛巾运往灾区;西部的网球馆室内场地作为山口县消防队员面向灾区的中转基地,供队员们铺设睡袋作为宿营地所用;同时还作为物资的聚集地,接收县民捐赠的外套、防寒衣物等避难生活物资,借由志愿者的援助,收集、分类、寄往灾区。

1.储备仓库使用(2011)

2.作为消防队中转基地使用

3.作为物资聚集地使用

(图片来源:《(参考)防災公園の整備活用に関する事例集》)

彩蛋

“心系武汉”

普利兹克奖建筑大师坂茂

应急避难空间设计研究

普利兹克奖得主坂茂多年来一直致力于防灾避难建筑空间的研究与探索,并多次无偿支援日本国内外受灾受困的避难群众。坂茂工作室提出的PPS4—空间分隔系统,利用最简单易得的“纸”作为材料,做成框架,再加之布匹、蚊帐作为隔断,形成一个私密的小空间,即使在危难期间,也保障避难群众的隐私。这种简易空间分隔系统也可引入于防疫方舱医院的使用中,为患者提升临时居住质量。

“心系武汉”

成都应急避难场所分布

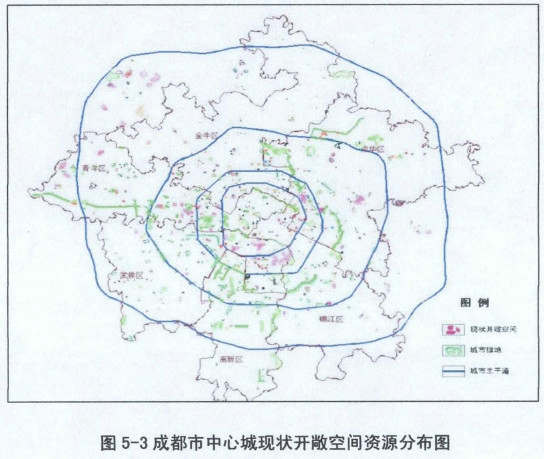

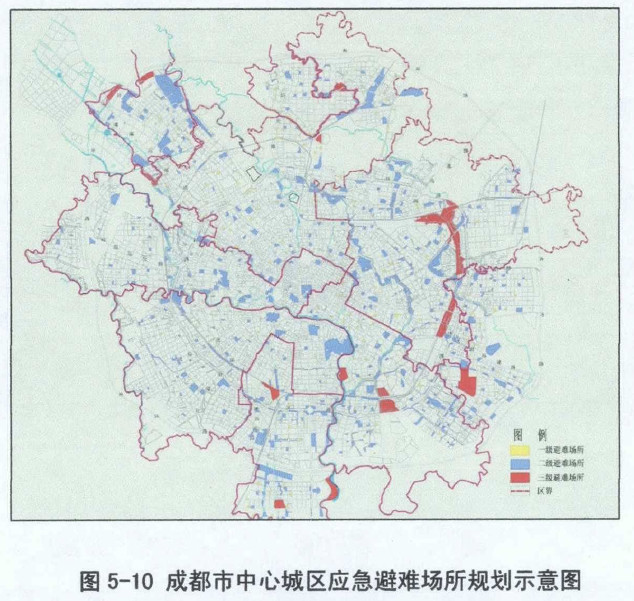

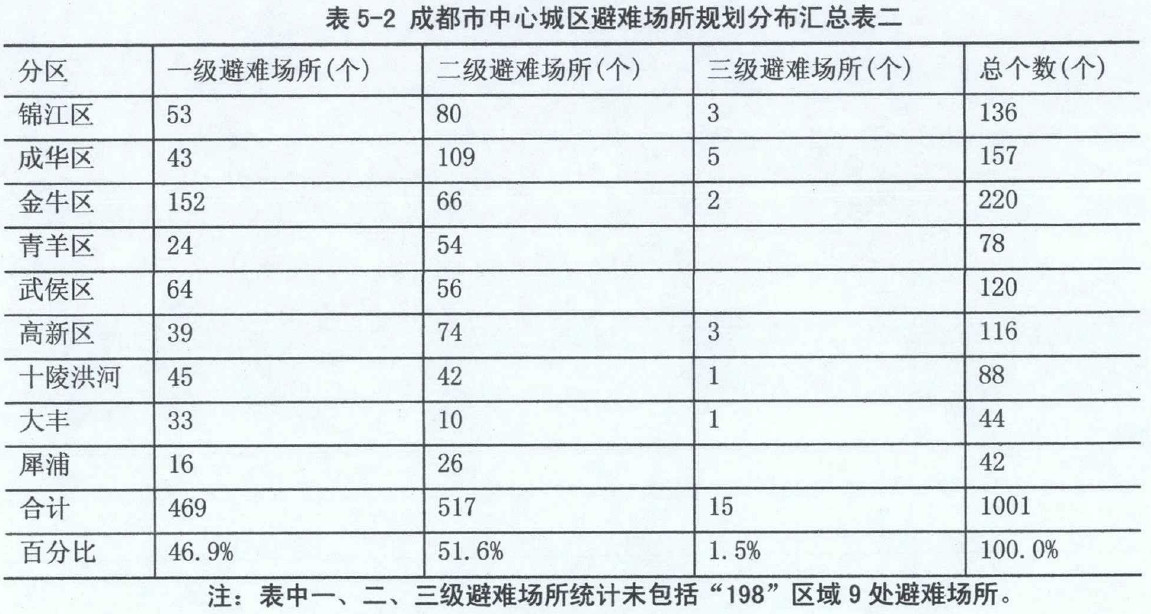

2008年5.12汶川特大地震后,成都提出了《成都市中心城应急避难场所布局规划》,规划结合室外体育场地、公园、城市绿地、露天广场、中小学校操场、大专院校等设立应急避难所共有1001个,其中一级避难所469个,二级避难所517个,三级避难所15个,分布如下。其中一级应急避难场所用地面积大于2000平方米,二级大于1万平方米,三级不小于20万平方米。

(图片来源:《基于地震避难行为心理的避难地空间体系研究》(冉茂梅))

勇敢的心逆着风奔跑

心跳铿锵信念打不倒

同患难互照料

伤痛里最坚强

扛过去最重要

苍穹之下奔波与挣扎

因平凡而伟大

亿万渺小尘埃与泥沙

渐堆积成大厦

风起云涌 变换无常

万众一心 花开暖春

综合整理供稿

蒋玉辉

赵彦翔

常琬悦

王玉珏

张嘉迅

编辑:常琬悦

经授权,本文转载自公众号: 中建西南院体育建筑设计研究中心

(部分图片来自网络,如有侵权立即删除)